Официальный сайт Администрации города Уфы

Сервисы для граждан

Проекты города

Популярные услуги

Виртуальная приемная

В «Личном кабинете» вы сможете посмотреть результаты по каждому отправленному вами обращению или запросу

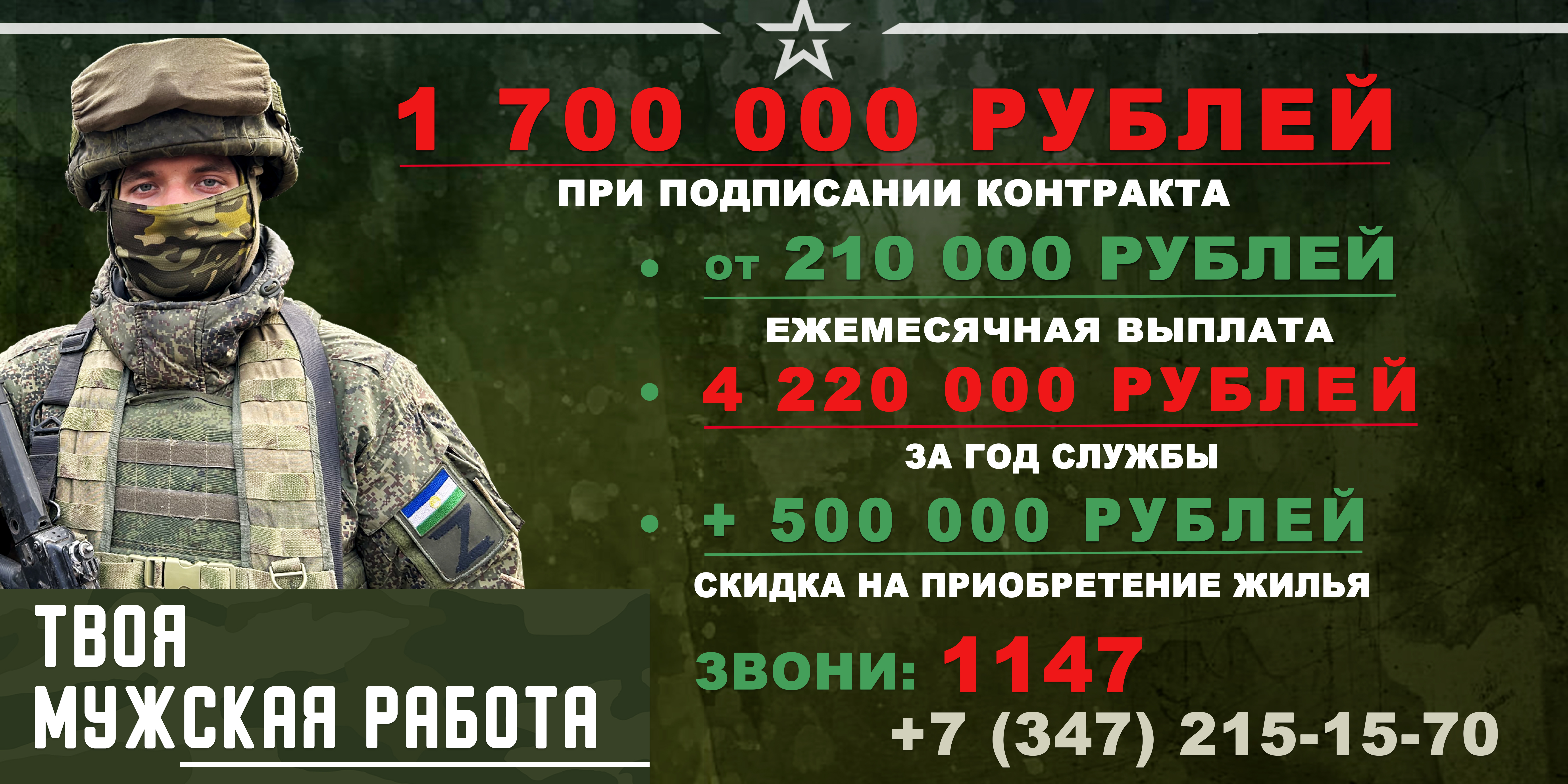

Вакансии

Сведения о вакантных должностях муниципальной службы